Mathématiques,

physique chimie. Bac STL 2025.

En

poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation

de Cookies vous proposant des publicités adaptées à vos centres

d’intérêts.

.

| ... |

.

.

|

|

.

.

|

..

..

......

...

|

Exercice 1. 5 points.

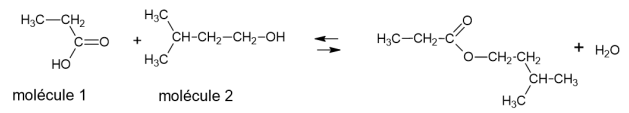

On peut synthétiser l’arôme d'abricot en laboratoire

pour l’utiliser dans des produits de beauté et des aliments. La molécule correspondant à

l'arôme d'abricot est le propanoate d'isoamyle. Pour le synthétiser, on fait réagir du

3-méthylbutan-1-ol et de l'acide propanoïque en présence d’acide sulfurique, utilisé

comme catalyseur.

1. Écrire les formules topologiques des molécules 1 et 2.

2. Entourer le groupe caractéristique présent dans la molécule 2 sur la formule

topologique précédente et nommer la fonction chimique associée à ce groupe.

3. Préciser le rôle du catalyseur.

Un catalyseur augmente la vitesse de la réaction chimique.

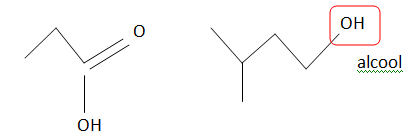

La figure 1 ci-dessous présente l’évolution, en fonction du temps t, de la valeur de la

concentration en acide propanoïque lors de la réaction de synthèse du propanoate

d’isoamyle.

4. Déterminer, par lecture graphique, la concentration initiale Co en acide

propanoïque.

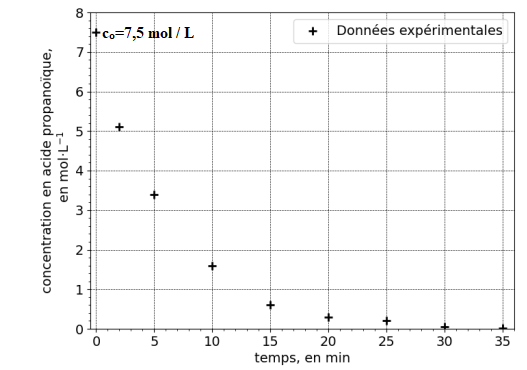

La figure ci-dessous présente l’évolution du logarithme népérien de la concentration

en acide propanoïque en fonction du temps 𝑡.

La droite d’équation 𝑦 = −0,154𝑡 + 2,01 est une approximation affine des points obtenus.

5. Préciser l’ordre de cette réaction.

Réaction d'ordre 1.

6. Par identification, donner la valeur de la constante de vitesse k.

Valeur absolue du coefficient directeur de la droite k = 0,154 min-1.

On définit la fonction C modélisant la concentration en acide propanoïque en fonction du

temps t. On admet que, pour tout réel t positif, ln(C(t)) = −0,154t + 2,01.

7. [Mathématiques] Vérifier que C(t)) = e

2,01 × e

−0,154 t

.

C(t) = exp( −0,154t + 2,01) = e

2,01 × e

−0,154 t

.

Pour la suite de l’exercice, on admettra que pour tout réel t positif, C(t) = 7,5 × e

−0,154t

.

8. Donner la définition du temps de demi-réaction 𝑡1/2.

9. Déterminer, par le calcul, la valeur de t½.

A t½ la concentration en acide propanoïque est égale à la moitié de la concentration initiale.

10. [Mathématiques] Déterminer la limite de C(t) lorsquet tend vers +oo.

e

−0,154t tend vers zéro et C(t) tend vers zéro.

11. Interpréter votre résultat à partir de la figure.

L'acide propanoïque est entiérement consommé au bout d'un temps suffisamment long. C'est le réactif limittant.

Exercice 2. 6 points.

Pour quelques dizaines d’euros, il est possible de se procurer, sur des sites de commerce

en ligne, des pointeurs laser dits « récréatifs ». Au sujet de l’un d’entre eux, on peut ainsi

lire : « un laser idéal en usage astronomique pour pointer les ciels étoilés et des objets à

très longue distance ou étonner vos amis ». Ses caractéristiques sont :

Puissance 100 mW ; longueur d'onde émise 532 nm ; divergence du faisceau 5 10-4 rad ; classe 3B ; temps d'utilisation en continu : 30 s.

1. Conclure,

sans calcul, quant à la dangerosité de l’utilisation du laser présenté.

Laser dont la vision directe est dangereuse pour un oeil non protégé..

On s’intéresse au cas d’un avion de ligne à l’atterrissage et dont la cabine de pilotage

est éclairée par ce faisceau laser, pointé depuis le sol et situé à une distance égale à

un kilomètre de la cabine. En supposant que ce faisceau a une section circulaire, on

peut montrer que son diamètre est de 0,5 m au terme d’une propagation rectiligne sur

un kilomètre.

2. Citer la propriété des lasers expliquant la faible valeur du rayon de ce faisceau au

terme d’une propagation sur une distance égale à un kilomètre.

Le faisceau laser est très directif ; sa divergence est très faible 5 10-4 rad.

On rappelle que l’éclairement énergétique E reçu par une surface est le flux énergétique par

unité de surface qu’elle reçoit.

3. Montrer que la valeur de l’éclairement énergétique E mesuré au niveau de la

cabine est proche de 500 mW · m−2

.

S = p R2 =3,14 x 0,52/4 =0,196 m2.

100 / 0,196=509 mW m-2.

On admet que, à cette longueur d’onde, un éclairement par un faisceau laser de

quelques µW · cm−2 est responsable d’un fort éblouissement.

4. Exprimer l’éclairement au niveau de l’œil du pilote en µW · cm−2 sachant que

1 mW · m−2 équivaut à 10−1 µW · cm−2

.

509 x0,1 ~ 51 µW cm-2.

5. À l’aide des résultats des calculs précédents, conclure quant à la dangerosité de

ce laser

Ce laser est dangereux en cas de vision directe pour l'oeil non protégé..

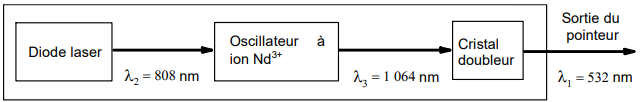

Ces pointeurs verts partagent tous le même principe de fonctionnement présenté ci-dessous :

Une diode laser délivre un faisceau laser à une longueur d’onde 808 nm. Ce faisceau

« excite » un oscillateur à ion Néodyme (Nd3+) qui délivre un faisceau laser à 1 064 nm.

La propagation de ce faisceau dans un cristal dit « doubleur de fréquence » se traduit

alors par la génération d’un faisceau laser à 532 nm.

6. Nommer les domaines respectifs des ondes électromagnétiques auxquels

appartiennent des longueurs d’onde de 1 064 nm et de 532 nm.

1064 nm : infrarouge ; 532 nm : visible.

On rappelle que la longueur d’onde l et la fréquence f sont reliées par la relation l =

c / f où c est la célérité de la lumière dans le vide, de valeur 3 × 108 m · s

−1

.

7. Expliquer en quoi le passage d’une longueur d’onde de 1 064 nm à 532 nm conduit

à un doublage de fréquence.

f = c / l ; si la longueur d'onde est divisée par 2, la fréquence f double.

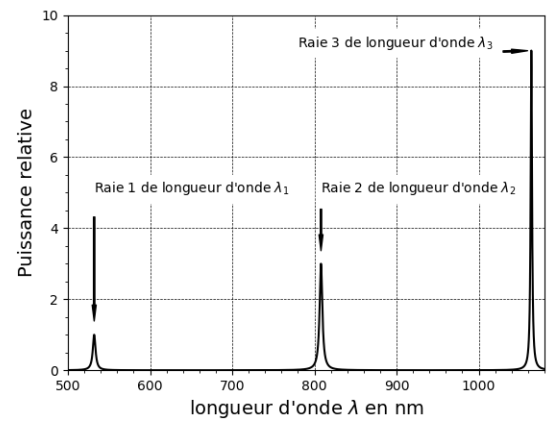

Au laboratoire, on réalise l’analyse spectrale du faisceau de sortie d’un pointeur laser de

conception analogue au laser récréatif mais de puissance moindre. Les résultats

expérimentaux obtenus sont présentés :

8. Comparer les puissances relatives des rayonnements lasers correspondants aux

trois longueurs d’onde identifiées sur la figure.

Pour les longueurs d'onde l1 et l2 la puissance relative est la même.

La puissance relative de la radiation l3 est deux fois plus grande que la puissance relative associée aux longueurs d'onde l1 et l2 .

9. Justifier, à partir de la figure pourquoi il est nécessaire d’incorporer un dispositif

optique permettant de ne laisser passer que la longueur d’onde de 532 nm à la

suite du cristal doubleur.

La puissance relative de la radiation à 1064 nm est trop dangereuse.

10. Citer la propriété du rayonnement laser ainsi obtenu.

Le rayonnement est monochromatique.

|

...

= =

|

....

|

Exercice 4. 4 points.

Question 1

Soit la fonction f définie sur ]0 ; +oo[ par f(x) = 5x2− 2x + 8 ln(x) .

Calculer l’image de 1 par la fonction f.

f(1) = 5-2+0 = 3.

Question 2

Soit la fonction f définie sur ]0 ; +oo[ par f(x) = 5x2− 2x + 8 ln(x) .

On admet que la fonction f est dérivable sur l’intervalle ]0 ; +oo[ et on note f ' sa

fonction dérivée.

Calculer f '

(𝑥).

f '(x) = 10 x-2 +8 /x.

Question 3

On donne le nombre 𝐴 suivant : A =

e

−12

/ e

3

.Écrire A sous la forme ek où k étant un nombre entier relatif.

A = e-12 x e-3 = e-15.

Question 4

On considère l’équation différentielle (𝐸) ∶ y′ = 3y − 12, où y est une fonction de

la variable x, dérivable sur R.

Montrer que la fonction f définie pour tout réel x par f(x) = 4e3𝑥 + 4 est

solution de l’équation différentielle (𝐸).

f '(x) = 12e3x. Repport dans (E) :

12e3x=3(4e3𝑥 + 4)-12 = 12e3x est vérifiée quel que soit x.

Exercice 5. 5 points.

Les acides a-aminés sont des acides aminés dans lesquels les deux groupements

caractéristiques (– COOH) et (– NH2) sont portés par le même atome de carbone, appelé

carbone a. Dans la plupart des acides a-aminés, le carbone a porte également un atome

d’hydrogène et un groupement noté R, appelé « radical ».

1. Nommer les fonctions chimiques associées aux groupes caractéristiques (– COOH) et

(– NH2).

-COOH : acide carboxylique et NH2 amine.

La glycine est le plus simple des acides a-aminés puisque le radical R est un atome

d’hydrogène.

2. Expliquer la raison pour laquelle la glycine est une molécule non chirale.

Le carbone a ne porte pas 4 atomes ou groupes d'atomes différents.

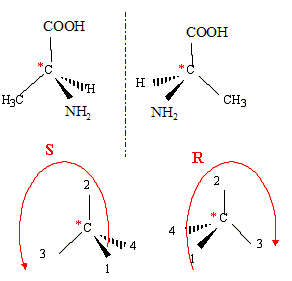

L’alanine est un acide a-aminé dans lequel le radical R est un groupe (– CH3). L’alanine

est une espèce amphotère. La molécule d’alanine est représentée.

3. Classer les groupes liés au carbone asymétrique à l’aide des règles de Cahn, Ingold

et Prelog puis justifier qu’il s’agit de la configuration (S) de l’alanine.

4. Représenter l’autre énantiomère de la molécule d’alanine en perspective de Cram puis

indiquer la configuration absolue de cet énantiomère.

Outre des caractéristiques stéréo-isomériques, l’alanine possède des

propriétés acidobasiques particulières. Elle intervient, en solution

aqueuse, dans les deux couples acide-base suivants :

+H3N − CH(CH3

) − COOH / +H3N − CH(CH3

) − COO-

p𝐾𝑎1 = 2,4 à 20 °C.

+H3N − CH(CH3

) − COO-

/ H2N − CH(CH3

) − COO-

p𝐾𝑎2 = 9,7 à 20 °C.

5. Associer, en justifiant votre réponse, le caractère acide ou basique de chacune des

trois espèces intervenant dans les couples acide-base de l’alanine.

+H3N − CH(CH3

) − COOH, acide prédominant à pH <2,4.

+H3N − CH(CH3

) − COO- amphotère prédominant à pH compris entre 2,4 et 9,7.

H2N − CH(CH3

) − COO-, base prédominant à pH >9,7.

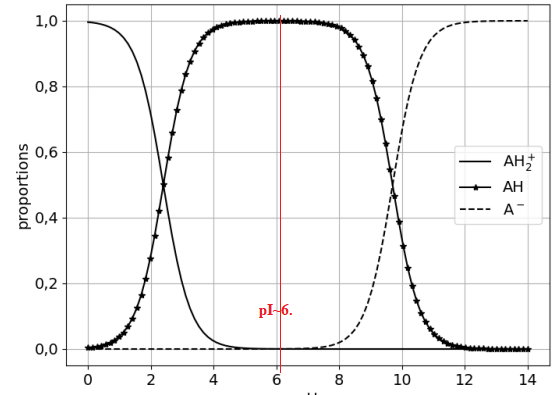

Le diagramme de distribution de l’alanine est présenté. Le diagramme de

distribution représente la proportion de chacune des trois espèces intervenant dans les

couples acide-base en fonction du pH.

6. Associer les notations AH

2+, AH et A

− aux trois espèces chimiques intervenant dans

les couples acide-base de l’alanine.

AH

2+: +H3N − CH(CH3

) − COOH.

AH : +H3N − CH(CH3

) − COO-.

A- : H2N − CH(CH3

) − COO-.

7. Donner la formule de l’espèce de l’alanine majoritairement présente dans un lait dont

le pH vaut 6,6 à la température de 20 °C.

A pH compris entre 2,4 et 9,7, l'espèce AH prédomine.

Afin de caractériser certains acides aminés, le concept de point isoélectrique ou potentiel

hydrogène isoélectrique nommé pI est communément utilisé au laboratoire de biochimie.

On le définit comme le pH pour lequel la « charge électrique nette » de la molécule est

nulle.

8. Justifier que, parmi les espèces chimiques impliquées dans les couples acide-base

dans lesquels intervient l’alanine, la formule de l’espèce chimique ayant une

« charge électrique nette » nulle est : +H3N − CH(CH3

) − COO-.

Il y a une charge positive portée par l'azote et une charge négative portée par l'oxygène : la charge globale est donc nulle.

9. À l’aide de la figure 6, déterminer le point isoélectrique pI de l’alanine.

pI = ½(pKa1 +pKa2) = ½(2,4 +9,7) =6,05.

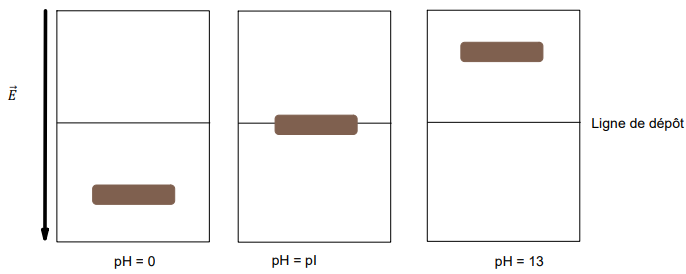

Une électrophorèse consiste à déposer, sur un support fixe, un échantillon d’une solution

afin de le soumettre à l’action d’un champ électrique. La ligne de dépôt est repérée par

un trait de couleur noire. Sous l’effet du champ électrique E , on observe une migration de

la tache grisée obtenue par le dépôt de l’échantillon. Le résultat de l’électrophorèse d’une

solution d’alanine réalisée à trois valeurs différentes de pH est présenté.

10. Donner la raison pour laquelle aucune migration de tâche n’est observée dans le

cas où pH = pI.

A pH = pI la molécule est globalement neutre. Elle ne subit pas l'influence du champ électrique.

|

|

|

|